Thema: So holen wir Kälte zurück in die Natur!

Fachbereich: ENERGIE, TEXTIL, ELEKTRO, MEDIEN (ETEM)

Sachgebiete: Abwasser, Energie und Wasser

1. Zweck

Systematische Rückgewinnung von Abwärme und Umweltwärme aus Wasser- und Luftsystemen zur Entlastung von Flüssen und Ökosystemen, verbunden mit Energieeinsparung, CO₂-Reduktion und nachhaltiger Kreislaufwirtschaft (Phosphorrückgewinnung, Rückhärtung). Ziel ist es, dass die Leser die Inhalte nach DGUV-Schema lernen und politische Entscheidungsträger und Umweltorganisationen motiviert werden, Maßnahmen aktiv zu fordern.

2. Anwendungsbereich

Alle kommunalen und industriellen Kläranlagen sowie Trinkwasserwerke in Deutschland und der EU, insbesondere solche mit Faulgasproduktion, Abwassererwärmung und Strombedarfsspitzen.

3. Begriffe

- Wärmepumpe (WP): Gerät zur Nutzung von Umgebungswärme oder Abwasserwärme zur Heizung oder Kühlung.

- Faulgas: Methanhaltiges Gas aus der anaeroben Vergärung in Kläranlagen.

- Aufhärtung bzw. Rückhärtung: Erhöhung der Karbonathärte von enthärtetem Wasser durch Zugabe von Calciumcarbonat.

- Phosphorrückgewinnung: Gewinnung von pflanzenverfügbarem Phosphat aus Abwasser.

4. Zuständigkeit

- Kommunale Wasserwerke, Abwasserverbände, Energieversorger, Umweltämter.

- Beteiligung von Umweltorganisationen und politischen Entscheidungsträgern (GRÜNE, Kommunalpolitik).

- Technische Leitung: Kläranlagenbetrieb, Trinkwasserwerkmanagement.

5. Beschreibung / Maßnahmen

- Wärmepumpen in Kläranlagen:

- Nutzung des gereinigten Abwassers als Wärmequelle.

- Betrieb der WP vor allem bei Stromüberschuss, um Abwasser abzukühlen und Flüsse zu entlasten.

- Dank WP ist Gas auch im Winter wahrscheinlich nicht erforderlich.

- Integration in Nahwärmenetze und kommunale Energiesysteme.

- Phosphorrückgewinnung:

- Kalkverfahren für pflanzenverfügbare Phosphate, Verbindung zu Wärmerückgewinnung und CO₂-Minderung.

- Rückhärtung im Trinkwasser:

- CaCO₃-Reaktorkorn aus Schnellentkarbonisierung in Schönungsteich oder Belebung, Erhöhung der Pufferkapazität.

- Kommunale & politische Einbindung:

- GRÜNE, Umweltorganisationen, Kommunen, Wasserverbände, UBA informieren und zur Pflichtprüfung motivieren.

- Kommunikation & Kampagne:

- Slogan „So holen wir Kälte zurück in die Natur!“, Flyer, Kurzvideos, Schul- und Hochschulkooperation.

6. Mitgeltende Unterlagen

- Technische Datenblätter der Wärmepumpen, Speicher und Reaktorkörner.

- Messprotokolle, Pilotversuche, Monitoring-Konzepte.

- Gesetzliche Vorgaben (TrinkwV, WRRL, Kommunalvorschriften).

7. Dokumentation

- Pilotversuche im Schönungsteich, Dosierprotokolle für Rückhärtung, Temperatur- und Pegelaufzeichnungen, Gas- und Energieverbrauch.

- Phosphorrückgewinnung: chemische Analysen, Materialflussdokumentation.

8. Lenkung

- Verantwortliche Stellen definieren: technische Leitung, Monitoring, kommunale Koordination.

- Regelmäßige Berichte an Verbände, Umweltorganisationen und Politik.

- Anpassung der Maßnahmen nach Monitoring-Ergebnissen.

9. Anlagen / Visualisierung

- Flussdiagramme der Abwasser- und Wärmeflüsse.

- Pilotbilder aus Schönungsteichen, WP-Anlagen, Reaktorkörnern.

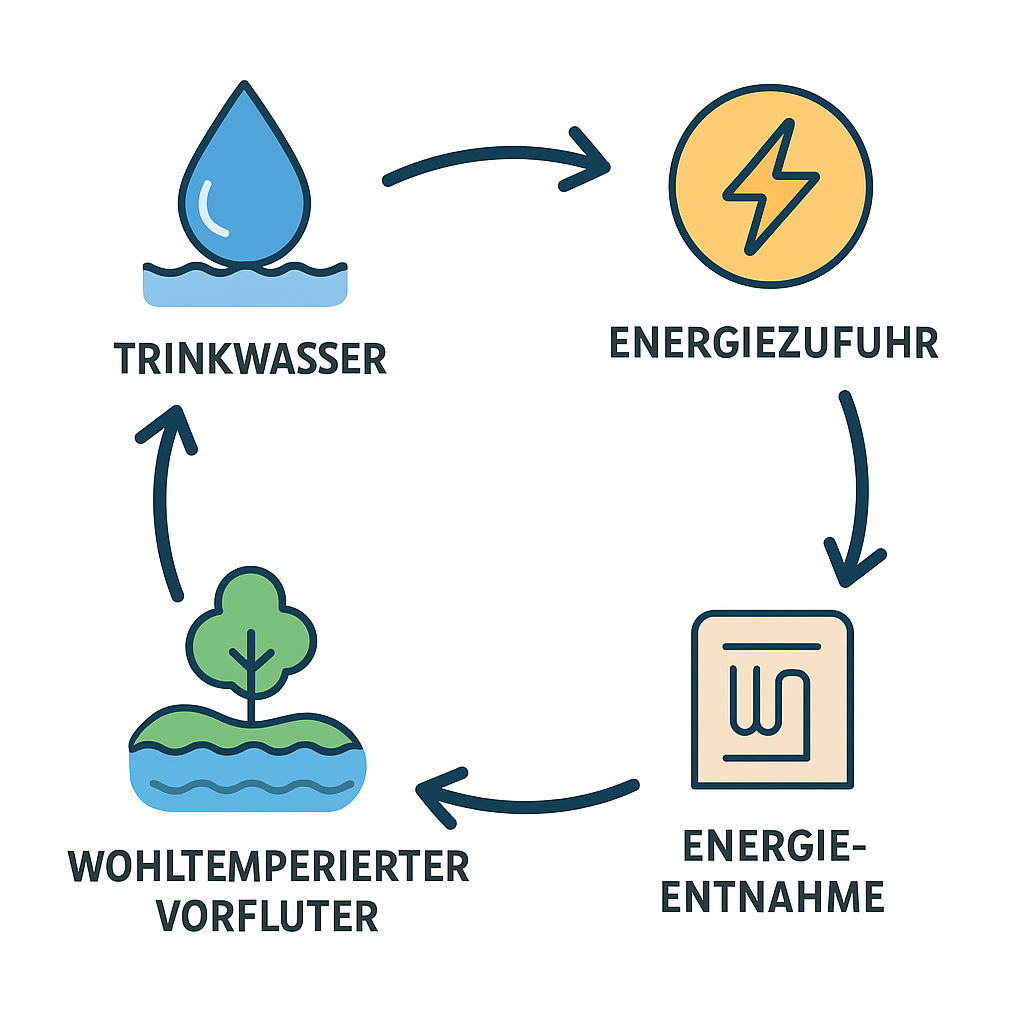

- Grafische Darstellung des Kälte-Rückgewinnungskreislaufs.

Kernsatz für Brainstorming

Wärmerückholung ist Klimaschutz: Wenn Kläranlagen und Wasserwerke Wärme speichern und Kälte zurückgeben, beginnt der Umweltschutz dort, wo Energie bisher verloren ging.

| Revision: 1 | Erstellt/Geändert: | Geprüft: | Freigegeben: | Gültig ab: |

| Datum: | 19.10.2025 | 19.10.2025 | 19.10.2025 | 19.10.2025 |

| Unterschrift: | Beauftragter | Aufsichtsrat | Vorstand | Beauftragter |